Europäische Zentralbank senkt Leitzins auf 4,25 % trotz hoher Inflation

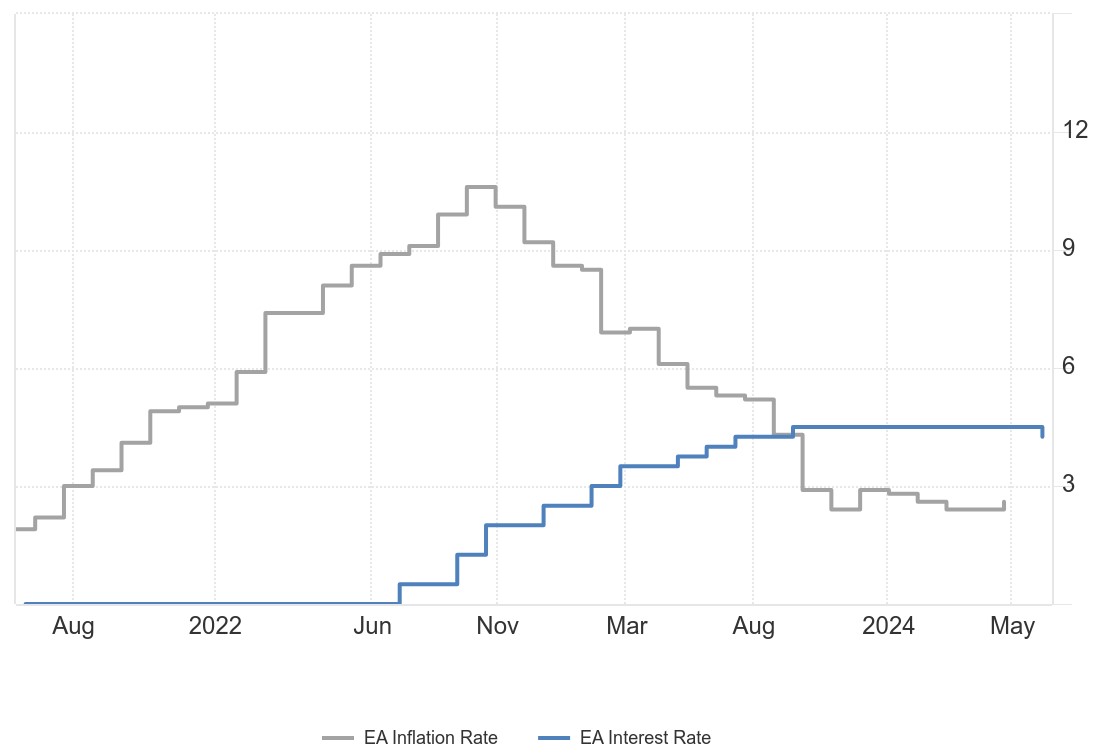

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat soeben den Leitzins von 4,5 auf 4,25 Prozent gesenkt – und das, obwohl für den Mai in der Euro-Zone eine Inflationsrate von 2,6 Prozent ausgewiesen wurde.

Im Angesicht der Hochinflation unmittelbar nach dem Gelddrucken in Reaktion auf die Corona-Lockdowns haben die EZB und andere große Notenbanken den Leitzins deutlich angehoben, um den steigenden Güterpreisen etwas entgegenzusetzen. Jetzt, bei immer noch hohen Inflationsraten, beginnen die Zentralbanken wieder die Geldpolitik zu lockern. In der Euro-Zone lag die Teuerungsrate der Konsumgüterpreise das letzte Mal vor drei Jahren unter dem Zielwert von 2 Prozent.

Der Einlagenzinssatz, also das, was die Geldhüter auf die Guthaben auf Zentralbankkonten zahlen, wurde von 4 auf 3,75 Prozent gesenkt.

Der Markt hatte mit dem Zinsschritt um 25 Basispunkte gerechnet, entsprechend blieben größere Bewegungen an den Kapitalmärkten in Reaktion auf die Verkündung der EZB aus.

Zinssenkungen trotz hoher Inflation?

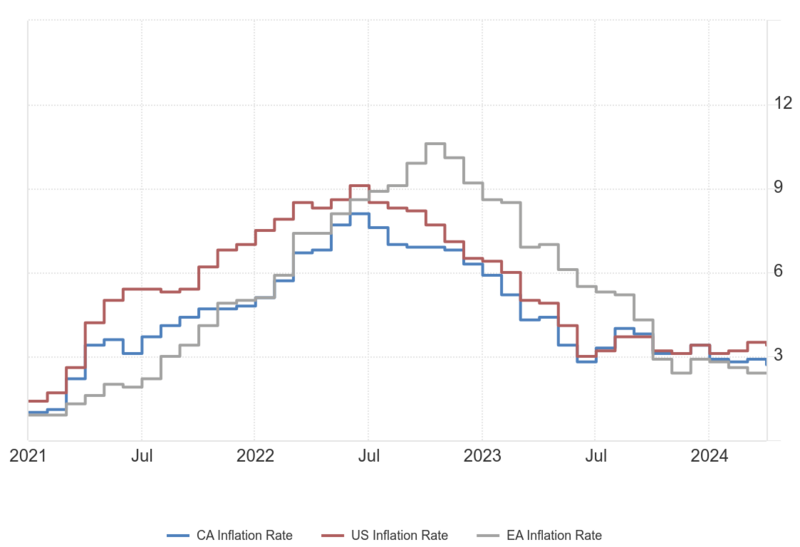

Während die USA, die relevanteste Volkswirtschaft der Welt, den Leitzins noch in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent behält, hat neben der Schweizerischen Nationalbank und der Bank of Canada jetzt auch die EZB wieder die Zinsen gesenkt. Mit dem geldpolitischen Instrument des Leitzinses versuchen Zentralbanken die Inflation, also die Teuerungsrate von Konsumgütern zu steuern. Bei einem niedrigen Leitzins werden in aller Regel mehr Kredite genommen, wodurch die allgemeine Nachfrage angeheizt wird und in einem Fiatgeldsystem die umlaufende Geldmenge steigt – das alles sind Inflationstreiber.

Normalerweise gibt die US-Notenbank den Takt in der Geldpolitik an. Denn setzen Zentralbanken den Leitzins deutlich niedriger als den der USA, so besteht die Gefahr, dass die eigene Währung unter Druck gerät. Dann kann es nämlich sinnvoll sein, Euro oder Yen zu verkaufen, um mit dem Geld in höher verzinste US-Staatsanleihen zu investieren, die in US-Dollar denominiert sind.

Die bei deutlich über 3 Prozent liegende Inflation in den Staaten, lässt der relevantesten Notenbank der Welt jedoch noch kaum Spielraum für Zinssenkungen. In der Euro-Zone, wie auch in Kanada, reichte jedoch schon eine Inflation zwischen 2 und 3 Prozent aus, um Zinssenkungen einzuleiten – obwohl das Inflationsziel immer noch bei 2 Prozent liegt. In den USA preist der Markt derzeit die erste Zinssenkung im September ein. Doch aller Voraussicht nach wird auch in den Staaten zu diesem Zeitpunkt die Inflation noch nördlich der angepeilten 2-%-Marke liegen.

Dass große Zentralbanken schon wieder die Geldpolitik lockern, obwohl die jeweiligen Inflationsraten noch ein gutes Stück von dem Zielwert entfernt sind, lässt vermuten, dass die Teuerungsrate wohl so schnell nicht wieder zurücklaufen wird. Zwar ist nach einer kleinen Zinssenkung die Geldpolitik immer noch verhältnismäßig restriktiv, doch bei immer noch hohen Inflationsraten diese – wenn auch nur leicht – wieder zu lockern, signalisiert, dass der Toleranzbereich wohl etwas nach oben angepasst wurde.

Wie es an der Zinsfront weitergehen wird, bleibt abzuwarten. Momentan sieht es jedoch danach aus, als würden die großen Zentralbanken in den kommenden Monaten weitere Zinssenkungen vollziehen, um damit die Nachfrage in der Wirtschaft und indirekt auch die umlaufende Geldmenge anzukurbeln.

Bitcoin als Schutz vor Geldmengenausweitung und Inflation

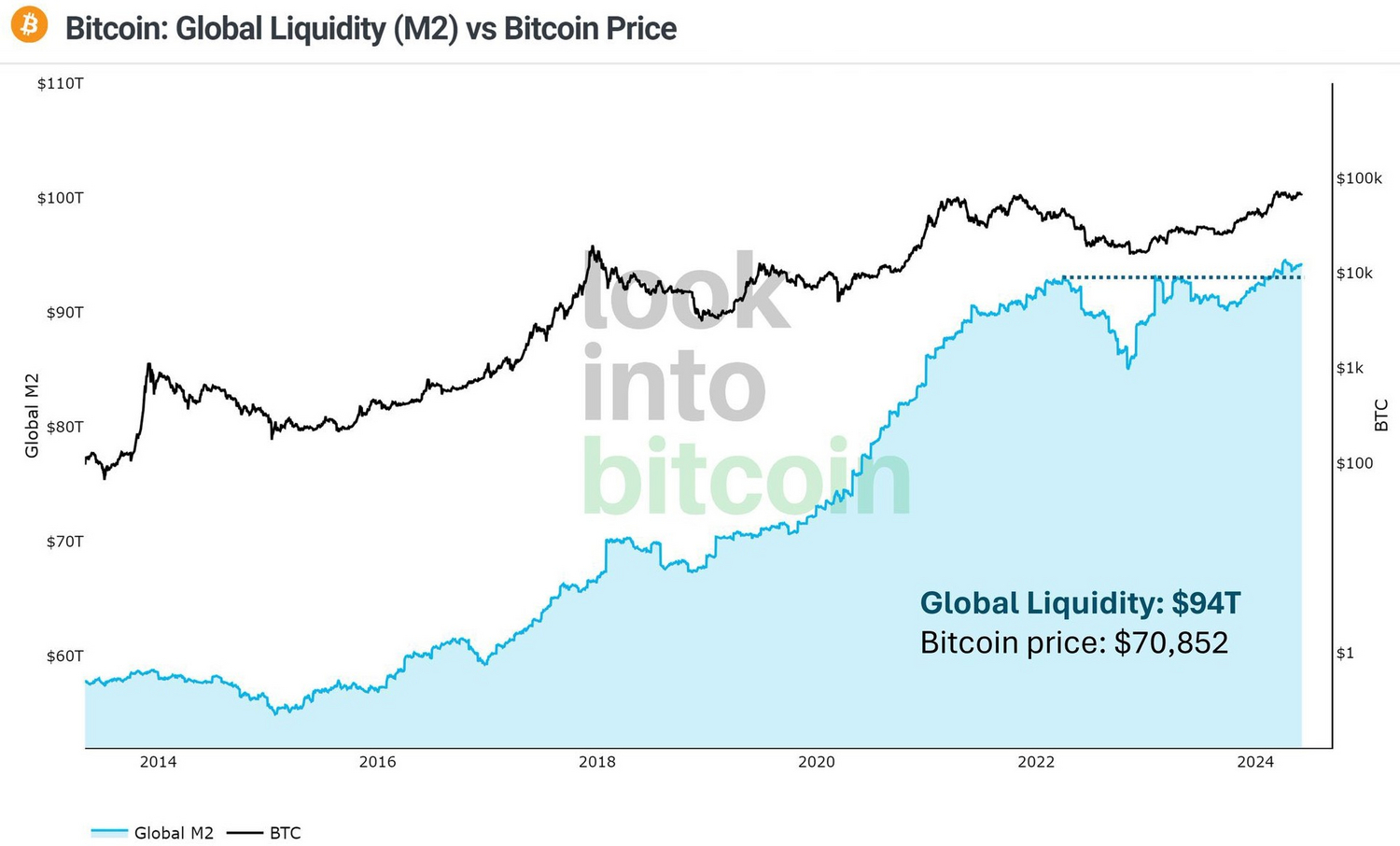

Bitcoin ist das Asset, das am sensibelsten auf Änderungen in der globalen Geldmenge reagiert. Und im Angesicht der weltweit hohen Schuldenstände wird diese aller Voraussicht nach in den kommenden Jahren nur noch weiter steigen können. Denn hohe Zinsen und eine zurücklaufende Geldmenge würden das auf Schulden basierende Fiatgeldsystem ins Wanken bringen. Insbesondere auch dadurch, dass die Schuldenberge der Staaten dadurch immer weiter ausufern würden.

Trotz der weltweit noch eher restriktiven Geldpolitik befindet sich die globale Geldmenge – also die aus China, der Euro-Zone, Großbritannien, Japan, Kanada, Russland und Australien addiert – derzeit bereits auf einem neuen Allzeithoch. Mit den gerade vollzogenen Zinssenkungen sowie den noch ausstehenden in dem USA, dem größten Währungsraum, steht der große Aufschwung in der globalen Liquidität wohl erst noch bevor.

Bitcoin handelt derweil bereits auf Allzeithochniveau. Und sollte die umlaufende Geldmenge der großen Währungsräume weiter steigen, so steht deutlich höheren Bitcoin-Kursen wohl nichts im Wege.

Bitcoin ist ein Geld mit einer begrenzten Menge, wobei die Geldregeln fest im Code verankert sind und nicht von einer Gruppe von vermeintlichen Experten bestimmt werden. Ein hartes Geld wie Bitcoin könnte eine Lösung für das Problem der Inflation und allen damit einhergehenden negativen Auswirkungen für Wirtschaft und Gesellschaft darstellen.

Bei der derzeitigen Euro-Raum-Inflation von 2,6 Prozent halbiert sich der Wert des Euros in gerade einmal 26 Jahren. Dieser stetige Kaufkraftverlust der offiziellen Währung zwingt die Menschen dazu, Jahr für Jahr in neue Gehaltsverhandlungen zu treten, um nicht mit der Zeit inflationsbereinigt immer weniger zu verdienen. Zudem verleitet Inflation zum Spekulieren, da die Ersparnisse möglichst gewinnbringend eingesetzt werden müssen, da sie sonst immer weniger wert zu werden. Und da die meisten Arbeiter eben keine Experten für Finanzmärkte sind, geschweige denn die Zeit haben, sich damit neben ihrem Beruf auseinanderzusetzen, endet dies meist in Spekulationen, die gesamtgesellschaftlich wohl kaum einen Nutzen bringen – und häufig Totalverluste mit sich ziehen.